年収の壁とは、ある一定の年収を超えると扶養から外れてしまうというものです。

扶養には、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があります。

日本の税制や社会保険制度には、一定の年収を超えると税金や保険料が発生し、

実質的な手取り収入が減少する「年収の壁」が存在してきました。

この壁は、働き方や家計に大きな影響を与え、多くのパート労働者やその家族が意識せざるを得ないものでした。

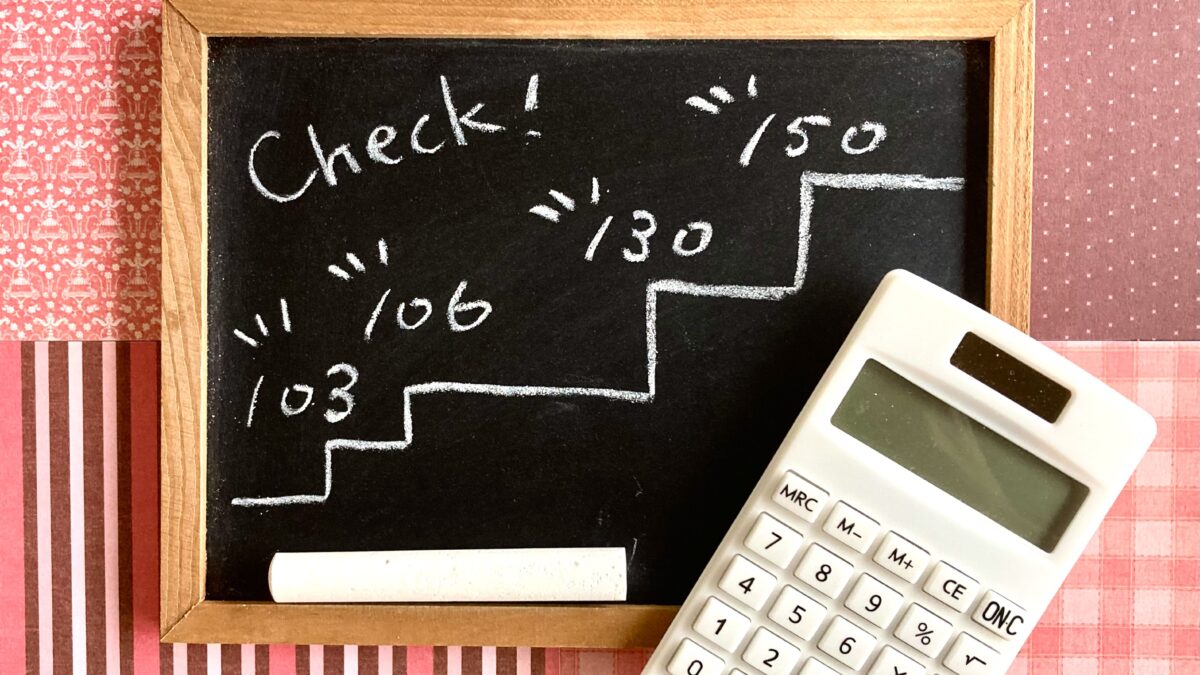

103万円の壁とその仕組み

これまで最も一般的に知られていたのが「103万円の壁」です。

これは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額に基づき、

年収103万円以下であれば所得税が発生しないというラインです。

また、住民税については地域差がありますが、おおむね年収100万円前後が非課税となる基準でした。

さらに、配偶者控除や扶養控除もこの「103万円の壁」に関連しており、

配偶者や扶養家族の収入がこのラインを超えない場合、

納税者側である夫(妻)や親の税負担が軽減される仕組みとなっていました。

2025年からの年収の壁

2025年からは、「年収の壁」に関する制度が大幅に見直され、新たな基準が設けられました。

これにより、従来よりも高い年収でも非課税や控除対象となるケースが増えています。

所得税・住民税:課税ラインの引き上げ

所得税:非課税ラインが103万円から160万円に引き上げられました。

これは基礎控除(95万円)と給与所得控除(65万円)の合計額によるものです。

住民税:地域差はあるものの、多くの場合で非課税ラインがおよそ100万円から

およそ110万円に引き上げられました。

この改正により、多くの人々がより多く稼ぐことが可能になりました。

ただし、一部では住民税や社会保険料負担との兼ね合いで手取り額への影響も残っています。

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除や扶養控除についても改正されています。

•配偶者控除満額適用ラインは、所得税で160万円、住民税で165万円へと引き上げられました。

•学生アルバイトなど特定扶養親族(19~22歳)の場合、従来は103万円以下だった適用ラインが150万円まで拡大されました。

•その他の扶養家族(配偶者・特定扶養親族以外)の場合、従来は103万円以下だった適用ラインが123万円まで拡大されました。

これにより、一部では働く意欲を削ぐ要因となっていた「年収の壁」の制限が緩和されています。

| 所得税(5%~) | 住民税(10%) | |

| 本人に課税発生 | 103万円→160万円 | 100万円→110万円 (~103万) ※地域により金額が異なる |

| 課税最低限 | 基礎控除(48万円→95万円)+給与所得控除(55万円→65万円)=160万円 | 45万円+ 給与所得控除(55万円→65万円)=110万円 ※地域により金額が異なる |

| 配偶者控除 (38万円、33万円) | 150万円→160万円 | 150万円→165万円 |

| 19~22歳 (控除額63万円、45万円) | 103万円→150万円 | 103万円→160万円 |

| 他扶養家族 (控除額38万円、33万円) | 103万円→123万円 自営業の場合:合計所得58万円 | 103万円→123万円 自営業の場合:合計所得58万円 |

※区分は一般、都心部で、年収は給与年収のみ配偶者(特別)控除は納税義務者の所得1000万円以下の場合。

働き控え問題と制度改革

このような「壁」は主に短時間労働者に影響を与え、

「働き控え」と呼ばれる現象を引き起こしてきました。

特にパート主婦の場合、103万円を超えると手取りが減少するため、

それ以上働くことを避ける傾向がありました。

こうした問題を解消するため、平成30年には配偶者控除の適用ラインが

150万円まで引き上げられましたが、大きな効果は得られませんでした。

その背景には、所得税や住民税といった税金だけでなく社会保険料負担

という別の壁が存在していることが挙げられます。

社会保険の壁、残る課題

所得税の「103万円の壁」が見直された一方で、

「106万円の壁」や「130万円の壁」といった社会保険に関する

ルールは今回の改正では変更されておらず、多くのパート主婦

にとって依然として大きな負担となっています。

106万円の壁

従業員51人以上の企業で働く場合、年収106万円を超えると

社会保険への加入義務が発生します。

社会保険料として給与のおよそ15%が天引きされるため、

この壁を超えると手取り収入が大幅に減少します。

130万円の壁

従業員50人以下の場合、この壁が重要になります。

130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分で

国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

国民健康保険料や国民年金を合わせると年間25万

~30万円程度の負担増となります。

これら社会保険関連の壁は、所得税や住民税とは異なり負担額も大きいため、多くの場合で働き方に影響を与えています。

これからの働き方、選択肢とは

2025年以降、「年収の壁」を意識した働き方には新たな選択肢が生まれています。

ただし、それぞれメリット・デメリットがありますので、自身や家庭状況に応じた判断が必要です。

壁内で抑える働き方

社会保険の壁を超えない範囲である、年収106万円未満(従業員数51人以上の場合)

または130万円未満(従業員数50人以下の場合)に抑えることで、社会保険料の負担を回避します。

特に短時間労働を希望する場合には有効ですが、大幅な収入増加は見込めません。

稼げるだけ稼ぐ選択

社会保険料負担を受け入れたうえで、大幅な収入増加を目指す方法です。

160万円以上稼ぐ場合には、控除額を超過した金額にかかる所得税率5%や

住民税率10%のみ追加負担となり、それほど大きな影響はありません。

社会保険加入により傷病手当金や障害厚生年金も受給可能となり、将来の年金受給額も増加します。

増える「壁」とその対応策

2025年から導入された新しい制度では、「110万円」「123万円」「150万円」「160万円」

など多様な「年収の壁」が登場しました。一見すると選択肢が広がったようにも見えますが、

多くの場合では依然として社会保険に関するルールへの対応が求められる状況です。

今後は、自身や家庭状況に合わせて最適な働き方を選ぶことが重要です。

また、この改正内容についてさらなる議論や改善が必要であることも明白です。

政府や企業側にも柔軟な対応策を期待したいところです。