【2025年5月最新版】住宅ローン金利の動向と、いま選ぶべき「金利タイプ」とは?

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山下です。

マイホームの購入を検討する際、避けて通れないのが「住宅ローン」。

とくに【どの金利タイプを選ぶか?】は、家計に大きな影響を及ぼすため、慎重に判断したいところです。

今回は、2025年5月時点の金利動向を踏まえ、3つの金利タイプの特徴と選び方についてわかりやすく解説します。

◆ 2025年5月の金利動向まとめ

▶ 変動金利

大手銀行5行は基準金利を据え置き(※1月の日銀利上げを受け、4月にすでに上昇済みのため)。

一方、ネット銀行の一部(ソニー銀行、SBI新生銀行、住信SBIネット銀行など)は金利を0.1%前後引き上げ。

実質的な変動金利は0.6~0.7%台で借入可能。

最近では、「融資率」に応じて金利が上乗せされる“隠れ利上げ”の動きにも注意が必要です。

▶ 固定特約型(例:10年固定)

10年国債利回りの低下により、大手銀行の10年固定型は5月に引き下げ。

▶ 全期間固定金利(フラット35)

フラット35(買取型)は1.820%に引き下げ。

民間の全期間固定型(フラット35以外)は依然として2.7%前後と高めの傾向。

◆ 金利タイプ別の特徴と、向いている人は?

① 変動金利

✔ メリット

初期金利が最も低く、当初の返済負担を抑えやすい

金利が上がらなければ、総返済額が最も少なく済む可能性あり

✔ デメリット

金利上昇リスクあり(5年ルール・125%ルール適用でも返済額は増える)

将来の家計見通しが立てづらい

✔ 向いている人

繰上返済の計画がある方

金利上昇に備えた貯蓄や収入の余裕がある方

リスクを取ってでも低金利メリットを享受したい方

💡一部の金融調査では、「年収倍率5倍(最大でも7倍)以内の借入」かつ「資産形成や昇給が見込める層」には変動型の優位性を指摘する声もあります。

② 固定特約型(例:10年固定)

✔ メリット

特約期間中は返済額が固定されるため、中期の家計見通しを立てやすい

全期間固定より金利が低く、変動型よりもリスクが抑えられるバランス型

✔ デメリット

特約終了後の金利は未定、変動型に移行する可能性も

初期金利は変動型より高め

✔ 向いている人

教育費やライフイベントを迎える時期に合わせたい方

特約期間中に家計の改善や収入アップが見込まれる方

段階的な住宅ローン戦略を立てたい方

③ 全期間固定金利(例:フラット35)

✔ メリット

完済まで返済額が一定で、家計の安定性が最も高い

将来の金利上昇リスクが完全に排除される

✔ デメリット

初期金利は最も高く、借入当初の負担が大きい

金利が下がってもメリットを受けられない

✔ 向いている人

将来の収入や支出が読みにくい方

金利リスクを極力避けたい方

長期的な計画で、確実な返済を優先したい方

💡最近では「変動→固定」への借り換えニーズも増加中。金利差が縮小している今、追加利上げ前後のタイミングで固定型に乗り換える動きが広がっています。

◆ では、今はどれを選ぶべきか?

結論から言えば、「一律にこれが正解!」という金利タイプはありません。

大切なのは、あなた自身のライフプラン・家計の状況・リスク許容度を丁寧に把握することです。

選び方のヒントは次の通りです。

タイプ向いている方変動型金利リスクを取ってでも、低金利のメリットを活かしたい人固定特約型中期的に家計の見通しを安定させたい人全期間固定型長期にわたって安心して返済を続けたい人

◆ 最後に──「一人で悩まず、専門家に相談を」

住宅ローンは、借入額も返済期間も人生最大級の意思決定です。

金利動向を読み解き、最適なローンを選ぶためには、専門的な視点が不可欠です。

金利選びを誤ってしまえば、将来の家計に大きな影響が及ぶ可能性も。

私の個別相談では、最新の金利動向をもとに、あなたのご家庭に最適な住宅ローンプランをご提案しています。

マイホーム購入を後悔しないためにも、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせは、事前相談説明会(無料)をご利用ください。当方で作成するシミュレーションについて詳しくご説明いたします。

よりよく住宅ローンを理解するために…よくあるご質問

2025年5月の住宅ローン金利の全体的な動向はどうなっていますか?

2025年5月現在、住宅ローン金利は変動型が据え置き、10年固定型と35年固定型(フラット35を含む)は引き下げの傾向が見られます。特に変動金利は、基準金利の引き上げがあったにも関わらず、依然として低水準を維持しています。長期金利の低下が固定型の引き下げに影響を与えています。

現在の住宅ローン金利の種類にはどのようなものがありますか?

主な金利タイプとして以下の4種類があります。

- 変動型: 金利が市場の動向に合わせて変動します。現在の主流であり、金利競争が最も激しいタイプです。

- 固定特約型: 一定期間(例えば10年や20年)は金利が固定され、その後変動型などに移行します。

- 全期間固定型: 借入期間中、ずっと金利が変わらないタイプです。フラット35などがこれにあたります。

- その他: 段階的に金利が変化する段階型や、上限金利が設定された変動型などがあります。

各金利タイプはどのような人に向いていますか?

- 変動型: 金利上昇リスクを許容でき、積極的に市場の動向を見ながら借り換えなども検討できる人に向いています。金利が低水準のうちは返済額を抑えられます。

- 固定特約型: 一定期間は返済額を確定させたいが、その後の金利低下にも期待したい人に向いています。

- 全期間固定型: 金利変動リスクを避け、将来の返済計画を確実に立てたい人に向いています。市場金利が上昇局面にある場合や、長期的な安心を重視する人に向いています。

変動金利が有利とされる理由は何ですか?

現在の金利水準においては、変動金利は固定金利に比べて金利差が大きく、年間返済額や総返済額において有利になる可能性が高いと考えられています。仮に将来金利が上昇したとしても、固定金利が変動金利よりも有利になるためには複数回の利上げが必要であり、現時点では変動金利の方が有利であるという見方があります。

今後、住宅ローン金利はどのように推移すると予想されますか?

日銀のマイナス金利政策解除や追加利上げの決定を受けて、金利上昇の傾向が見られます。特に変動金利の基準金利は引き上げられた銀行もあります。今後も日銀の金融政策や世界の経済動向によって金利は変動する可能性がありますが、急激な大幅な上昇は限定的であるという見方もあります。ただし、銀行によっては融資率に応じて金利を上乗せする「隠れ利上げ」の動きも出ています。

現在住宅ローンを借りている場合、どのような選択肢がありますか?

現在の金利状況を踏まえ、より低金利の住宅ローンへの借り換えを検討する動きが見られます。特に変動型から固定型への借り換えを検討する人もいます。自身の契約内容や金利タイプによって最適な対処法が異なりますので、専門家への相談や住宅ローン診断サービスを利用することが推奨されます。

これから住宅ローンを組む場合、どのような点に注意すべきですか?

金利タイプを選ぶ際には、変動型、固定特約型、全期間固定型のそれぞれの特徴を理解し、自身の返済能力や将来の金利変動に対する考え方を考慮することが重要です。また、表面金利だけでなく、諸費用を含めた実質金利で比較検討することが賢明です。過大な借入れは避け、年収倍率などを参考に無理のない返済計画を立てることが大切です。

2025年5月現在、注目の住宅ローンランキングはどこで確認できますか?

主要な銀行の住宅ローン金利ランキングは、住宅ローン比較サイトや金融情報サイトなどで確認できます。特に変動金利については、実質金利ベースでのランキングが示されており、auじぶん銀行やSBI新生銀行などが注目されています。これらの情報は定期的に更新されるため、最新の情報を確認することが重要です。

住宅ローンの動向をわかりやすく音声で解説はこちら

プラチナNISAよくある質問

プラチナNISAとは何ですか?

プラチナNISAは、2026年の開始が検討されている、65歳以上の高齢者を対象とした新たな非課税投資制度です。現行の新NISAと異なり、毎月分配型の投資信託が非課税投資の対象に含まれる点が大きな特徴です。これは、高齢者が年金収入などに加えて、毎月定期的な現金収入を得るニーズに応えることを目的としています。金融庁は、この制度を通じて、高齢者層が保有する預貯金を「貯蓄から投資へ」と誘導し、資産運用立国の実現を目指しています。

なぜプラチナNISAは65歳以上が対象なのですか?

プラチナNISAが現行のNISAとは別に65歳以上の高齢者を対象としているのは、高齢者層が長期的な資産形成よりも、リタイア後の生活資金として定期的なインカム収入を重視する傾向があるためです。日本証券業協会の調査によると、65歳以上の層では「定期的に分配金を受け取れる」ことを投資信託の購入理由とする割合が他の世代と比較して高く、このニーズに対応するために、毎月分配型投資信託を非課税対象とすることが検討されています。また、高齢者層が保有する多額の預貯金を投資に向かわせることで、経済活性化に繋げるという政府の意図もあります。

プラチナNISAと現行の新NISAの主な違いは何ですか?

プラチナNISAと現行の新NISAの主な違いは2点です。1つ目は、対象年齢が現行NISAが全世代であるのに対し、プラチナNISAは65歳以上に限定される点です。2つ目は、投資対象に現行の新NISAでは原則認められていない「毎月分配型の投資信託」が含まれる点です。これは、長期資産形成には不向きと金融庁が考えているためですが、高齢者の定期的な現金収入ニーズに対応するためにプラチナNISAでは容認される方向で検討が進んでいます。

プラチナNISAのメリットは何ですか?

プラチナNISAの主なメリットは以下の通りです。

毎月の現金収入: 毎月分配型の投資信託を非課税で保有できるため、年金などに加えて定期的な現金収入を得られる可能性があります。

非課税メリット: 現行NISAと同様に、分配金や売却益が非課税となります。

制度上の柔軟性: 現行のNISA口座で保有する資産をプラチナNISA口座に移管したり、毎月分配型投資信託へスイッチングしたりすることが検討されています。

投資参加の促進: 「運用しながら老後資金として使う」というニーズに応えることで、高齢者層の投資への参加を促し、低金利の預貯金に依存するリスクを回避し、資産の分散運用を可能にします。

相続対策との連携(検討中): 相続税優遇措置との連携も一部で議論されており、実現すれば資産運用と相続時の税負担軽減の両立が可能になる可能性があります。

プラチナNISAの検討背景にある日本の社会構造の変化は何ですか?

プラチナNISAの検討背景には、日本の急速な少子高齢化があります。老年人口の増加、特に75歳以上の高齢者の急増により、財政や社会保障制度への負担が増大しています。社会保障費の中で医療費や介護費の割合が高まり、今後も増加が見込まれています。また、高齢化に伴う家計貯蓄率の低下は、国債消化能力の低下に繋がる可能性も指摘されています。このような状況下で、高齢者層の個人金融資産を「貯蓄から投資へ」とシフトさせることは、個人が自助努力で老後資金を形成することに加え、国の経済活性化や財政安定化にも繋がるという考えがあります。

「老後2000万円問題」とはプラチナNISAと関連がありますか?

「老後2000万円問題」は、2019年に金融庁の報告書で示された、高齢夫婦無職世帯が老後の30年間で約2000万円不足するという試算に端を発しています。この問題は、多くの人が老後の資金不足に対して漠然とした危機感を抱くきっかけとなりました。プラチナNISAはこの「老後2000万円問題」を直接解決するものではありませんが、高齢者自身が資産運用を通じて老後資金を確保することを支援するという点で関連があります。政府は「貯蓄から投資へ」の流れを加速させ、「資産所得倍増プラン」を打ち出すなど、個人の資産形成を後押しする政策を進めており、プラチナNISAもその一環として位置づけられます。

プラチナNISAを利用する上でのリスクや注意点はありますか?

プラチナNISAを利用する上で最も注意すべき点は、投資対象に含まれる可能性のある「毎月分配型の投資信託」のリスクです。毎月分配型は、分配金を支払うために運用益だけでなく元本を取り崩す場合があり、長期的な資産形成には不向きとされることがあります。運用によって得られた利益を再投資して元本を増やすことが、複利効果による資産増大の鍵となるため、分配金をすぐに受け取ることはその効果を損なう可能性があります。また、投資信託は価格変動リスクがあり、元本割れのリスクも存在します。したがって、プラチナNISAを利用する際には、これらのリスクを理解し、自身の投資目的やリスク許容度に合わせて慎重に検討する必要があります。金融リテラシーが低いまま安易に利用することは、資産を目減りさせる可能性も指摘されています。

プラチナNISAの普及に向けた課題は何ですか?

プラチナNISAの普及に向けた課題はいくつかあります。まず、高齢者層の証券投資への意欲を高めることが必要です。証券口座を保有している高齢者層でも、「金融資産を増やすために証券投資が必要だ」と考えている人の割合は必ずしも高くありません。このため、プラチナNISAの制度設計と並行して、高齢者層やこれから高齢者になろうとしている人々に対し、資産の取り崩し期においても運用を継続することの重要性やメリットを理解してもらうための投資教育や投資相談の仕組みが不可欠となります。また、制度の具体的な内容や税制上の優遇措置の詳細を分かりやすく伝える丁寧な情報提供も、普及の鍵となります。

山下FPからの提言

65歳以上の老後資金は、“やり直しがきかないお金”です。

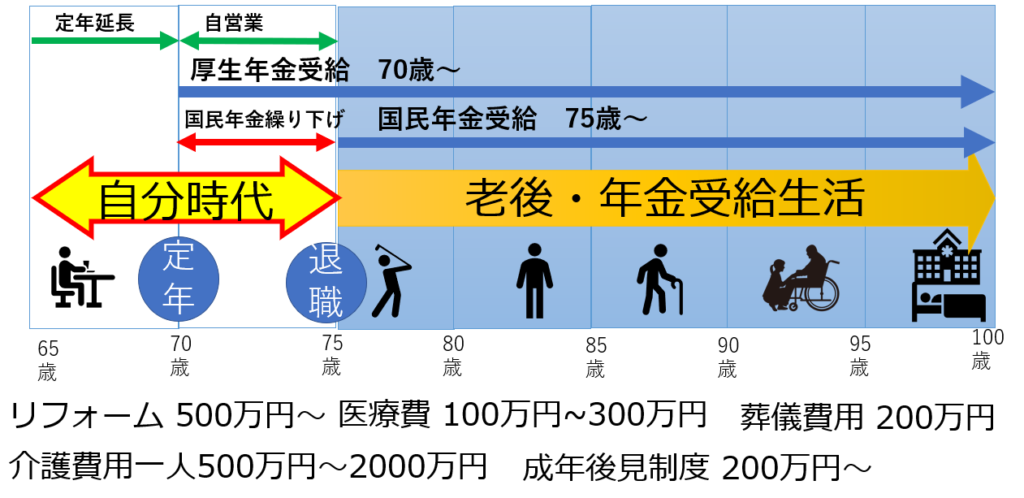

現役世代とは異なり、引退後は働いて追加の収入を得ることが難しくなります。そんななか、進行する物価高やインフレ、そして想定を超えるスピードで進む少子化の影響により、公的年金の価値は今後も目減りしていく可能性が高いと考えられています。

「人生100年時代」において、100歳まで“枯れない財布”をどう作るか?

これはもはや誰にとっても他人事ではありません。蓄えたお金を“減らさずに・生活費として活かす”という知識(=マネーリテラシー)は、人生後半を安心して生きるための必須スキルです。

ところが、政府が導入を進める「プラチナNISA」は、誰にでも適している制度とは言い切れません。元本を取り崩す仕組みである以上、資産が尽きるリスクも高く、高齢者にとっては非常にハイリスクな選択となる可能性があります。

実は、「プラチナNISAのような制度に頼らずとも、資産を守りながら使う方法」はあります。

大切なのは、まずライフプランを描くことです。

家族構成、住まいの環境、毎月の生活費、希望する介護の形(子どもに頼るのか、施設を利用するのか)——こうした要素は人それぞれ異なります。ファイナンシャルプランナーの仕事は、金融商品をすすめることではなく、そうした個別事情に応じて資金が「枯れない仕組み」になっているかを点検し、ご本人の望む人生にお金がしっかり寄り添っているかを設計することです。

しかし多くの方が、このプロセスを飛ばして「なんとなく良さそうな金融商品」に飛びつき、老後資金を減らしてしまっています。

「老後資金は絶対に溶かしたくない」

「最後まで自分らしく、家族に迷惑をかけずに生きたい」

そんな思いをお持ちの方は、ぜひ一度、私のライフプラン作成相談にお越しください。

60分の無料相談では、あなたの人生に合わせた資金設計と、

どんな未来・ゴールが描けるのかを、丁寧にご説明いたします。

プラチナNISAとは?

プラチナNISAは、65歳以上の高齢者を対象とした新しい非課税投資制度として、金融庁が2026年度の税制改正に向けて創設を検討しているものです。この制度の主な目的は、高齢者が保有する金融資産を有効に活用し、安定的な収入を得られるよう支援することにあります。

主な特徴

対象者: 65歳以上の個人

投資対象: 現行のNISAでは対象外とされている毎月分配型の投資信託を含む制度の目的: 高齢者の資産活用と計画的な取り崩しを支援し、老後の生活資金を安定的に確保すること

この制度は、現行のNISA制度ではカバーしきれなかった高齢者のニーズに応えるものであり、特に毎月の分配金を受け取ることで、年金収入を補完する役割が期待されています。

新NISAとの違い

| 項目 | 新NISA(2024年~) | プラチナNISA(2026年以降開始予定) |

|---|

| 対象者 | 18歳以上のすべての個人 | 65歳以上の高齢者 |

| 投資対象 | 上場株式、ETF、投資信託(毎月分配型は除外) | 毎月分配型の投資信託を含む |

| 運用目的 | 長期的な資産形成(積立・分散投資) | 安定的な収入確保と資産の計画的取り崩し |

| 非課税枠 | 年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯1,800万円まで | 別枠で設定予定(具体的な上限額は未定) |

| 開始時期 | 2024年開始(制度恒久化) | 2026年以降開始見込み(2025年税制改正で検討中) |

プラチナNISAは、高齢者の生活資金の安定化を目的としており、毎月分配型の投資信託を非課税対象とすることで、定期的な収入を得やすくする設計が特徴です。

毎月分配型投資信託のメリットと注意点

メリット

定期的な収入: 毎月分配金を受け取ることで、年金収入を補完し、生活資金の安定化が期待できます。資産の有効活用: 預貯金として眠っている資産を投資に回すことで、資産の有効活用が可能となります。

注意点

元本割れのリスク: 分配金が運用益ではなく元本から支払われる「タコ足配当」の場合、資産が減少する可能性があります。

手数料の高さ: 毎月分配型の投資信託は、信託報酬などの手数料が高めに設定されていることが多く、長期的なリターンに影響を及ぼす可能性があります。

分配金の変動: 市場環境や運用状況により、分配金の額が減少することがあります。

これらの点を踏まえ、プラチナNISAを活用する際には、商品の内容を十分に理解し、信頼できるファイナンシャルプランナーなどの専門家と相談しながら進めることが重要です。

まとめ

プラチナNISAは、65歳以上の高齢者が安定的な収入を得ながら資産を有効活用するための新たな非課税投資制度として期待されています。しかし、毎月分配型投資信託の特性やリスクを十分に理解し、慎重に商品を選定することが求められます。制度の詳細や具体的な運用方法については、今後の政府の発表や制度設計の進展を注視しつつ、専門家のアドバイスを活用していくことが望ましいでしょう。

さらに詳しく知りたいは・・・

円で受け取った退職金3,000万円──Bさんに迫る「静かな危機」

「半年間限定・金利0.6%円定期預金キャンペーン」

退職金3,000万円を円でもらったBさんは、

「ドルだと為替で損をするかもしれない」と考え、迷わず日本円で預けることにしました。

そして、地元銀行で紹介された「半年間限定・金利0.6%円定期預金キャンペーン」に申し込みました。

預け入れ金額は3,000万円。

半年後の税引前利息は88,767円、税引後手取りは70,728円です。

「半年で7万円の利息なら悪くない」

──Bさんは、そう思って安心しました。

しかし、それは本当に正解だったのでしょうか。

このキャンペーンは「お一人さま一回限り」で、満期後は自動的に店頭金利(0.125%、税引後0.099%)

に切り替わります。

つまり、半年間の「お得感」のあとには、限りなくゼロに近い金利で預け続けることになってしまうのです。

なぜ、銀行はこうしたキャンペーンを行うのでしょうか。

その本当の目的は、退職金を「銀行に預けさせること」にあります。

定期預金に誘導したあと、投資信託や保険といった金融商品を勧める流れができています。

その販売手数料こそが、銀行にとっての大きな収益源です。こうした構造を知らずに、「お得そうだから」と預けることは、本来の資産防衛にはつながりません。

一方で、日本国内ではインフレの波が静かに、しかし確実に押し寄せています。

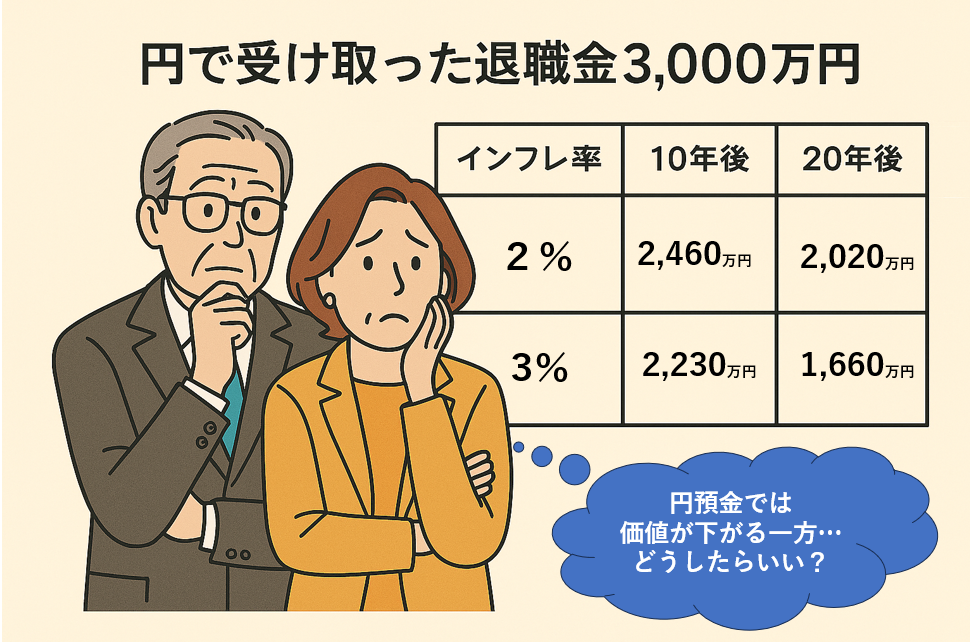

たとえば3,000万円を例にとると、

2%のインフレが続けば、10年後には約2,460万円、30年後には約1,660万円

にまで実質的な価値が目減りします。

3%のインフレが続けば、10年後には約2,230万円、30年後には約1,240万円。

──現金の価値は、思った以上に減ってしまう可能性があるのです。

年金があるから大丈夫?

Bさんは、「年金もあるから大丈夫」と考えていました。

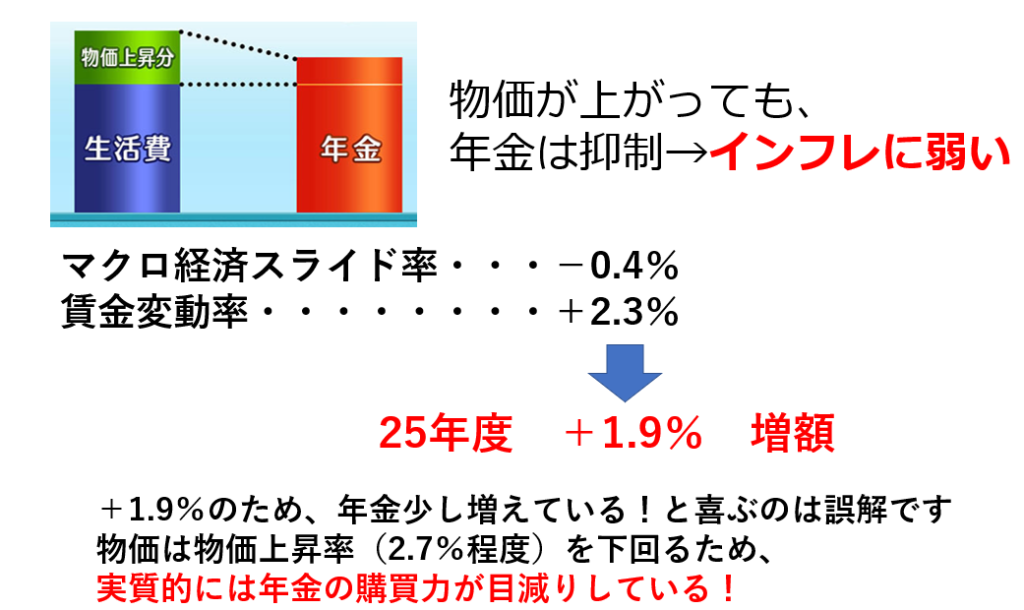

確かに、公的年金には「マクロ経済スライド」という仕組みがあり、

物価が上昇すると、年金額もわずかに引き上げられるようになっています。

しかし、その増加幅は物価上昇に完全には追いつきません。

簡単に言えば、物価が10円上がっても、年金は2〜3円程度しか増えないイメージです。

そのため、年金受給者に毎年送付される「年金支払い決定通知書」を見ても、

額面上は微増しているように見える一方で、

実質的にはインフレによって年金の購買力はじわじわと目減りしています。

多くの年金生活者が「物価が高い」「生活が苦しい」と感じるのは、

この「見えにくい目減り」が背景にあるのです。

年金だけに頼って生活を支えるには、

インフレ時代にはあまりにも厳しい現実が待ち受けています。

このような環境下で本当に求められるのは、「自分年金」を自分で育てることです。

例えば、

・物価上昇に強い資産(外債・株式・金・投資信託など)を取り入れること

・NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用すること

・リスクを分散しながら、時間をかけて育てていくこと

これらが、これからの資産防衛の基本となります。

ただし、ここで注意したいのは、自己流でなんとなく始めることの危うさです。

勢いで高リスクな投資に手を出したり、流行商品に飛びついたりすると、

大切な資金を短期間で失ってしまうリスクもあります。

とくに退職金のように「もう一度は稼げないお金」の運用には、慎重な設計が求められます。

自分に合ったマネー計画

大切なのは、単に投資を始めることではなく、

自分のライフプランに沿った資産計画を立てること。

「いつ、いくらのお金が必要になるか」

「どんな暮らしを維持したいか」

そのゴールを見据えたうえで、最適な手段を選んでいくことが不可欠です。

このため、最初の段階で、ライフプラン作成やマネー設計について、

信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)に相談することは、

有効な選択肢となります。

過度にリスクを取ることなく、着実に未来を築くために──。

大切な退職金を、安心して未来につなげるために──。

資産を守り、育てるための第一歩は、「正しい設計図」を持つことから始まるのです。

退職金を“溶かさない”ために──外貨預金の罠と正しい資産運用の考え方

退職金2000万円を手にしたAさんは、金利5%(6か月)と

いう言葉に惹かれて、全額を銀行の米ドル建て定期預金に預けました。

円安が続く今なら、ドルで預ければ得だろうという思惑もありました。

預けた当時、為替は1ドル150円。

ところが、数か月後には1ドル140円まで円高が進行。

中途解約すれば普通預金利率(0.01%)が適用され、円に戻すと

為替差損が発生します。半年満期まで待つとしても、

その間にさらに円高が進めば損失は拡大しかねません。

Aさんは「安全で確実な運用」のつもりで定期預金を選びました。

ですが、「高金利の定期預金=安全」ではなかったのです。

この出来事は、多くの方にとって他人事ではありません。

とくに退職金のように人生の節目に受け取る大切なお金は、

一度判断を誤ると取り返しがつかない場合もあるのです。

外貨預金は“金利”だけで判断してはいけない

外貨預金とは、円を外国通貨に換えて預ける銀行預金です。

現在、日銀の超低金利政策で円建ての定期預金はほとんど利息がつきません

一方、米ドル定期預金では金利5%(6か月)など珍しくありません。

しかし、この「5%」はドルベースの金利です。しかも1年ではなく、

半年であれば2.5%です。

2,000万円に対し、1ドル150円と入れたレートと同じであれば

20,405,016円となり40万円ほど増えますが、

6か月後のレートが147.03円であれば、元本が割れます。

140円では、19,044,681円となり、およそ95万円の損になります。

円で預けてドルで運用し、再び円に戻すまでの間に為替が円高に動けば、たとえ高金利であっても最終的な元本は目減りします。

しかも、為替手数料や中途解約時の利率低下といった“見えにくいコスト”も発生します。

さらに重要なのは、外貨預金は預金保険制度の対象外である点です。

万が一銀行が破綻しても、外貨預金部分は1,000万円までの保護対象にはなりません。

つまり、外貨預金は“リスク性資産”であるという認識が必要なのです。

外貨預金に潜む3つの大きなリスク

為替リスク

為替相場が円高に動くと、外貨で得た元利金を円に戻す際に損失が出ます。これは、株式の価格変動リスクと同様です。

流動性リスク

多くの外貨定期預金は、満期前に解約するとほぼ利息がつきません。急な資金ニーズがあっても柔軟に引き出せない場合があります。

金利リスク・政治リスク

各国の政策や経済状況により、金利が急変したり、想定外の政策(たとえばトランプ政権の関税強化)によって為替が動くこともあります。

資産運用は「商品」ではなく「目的」から逆算する

退職金は、その人の“人生後半戦”の生活資金です。医療・介護・生活費・家族支援など、

使い道や必要時期は人それぞれですが、共通しているのは「失ってはいけないお金」ということです。

資産運用の基本は、「何のために、いつ、いくら必要なのか」というゴール設計です。

それが明確であれば、無理に外貨で高金利を狙う必要があるかどうかが見えてきます。

たとえば10年後に使う予定であれば、リスク分散して長期的に保有できる運用を選ぶことができますが、

数年以内に必要になる資金であれば、“元本を守ること”のほうが重要です。

お金を守る運用とは「焦らず、戦略的に動かないこと」

高金利や円安・円高のニュースに踊らされて、タイミングを狙って動く運用は、

プロでも難しい世界です。特に退職金のようなまとまったお金は、最初の判断が運命を大きく左右します。「溶かさない運用」とは、大きく増やすことではなく、「必要なときに減っていない」ことです。

そしてそれを可能にするのは、リスクの性質を理解し、ゴールから逆算した“戦略ある静かな運用”なのです。焦らず、守る姿勢を持って、冷静に。そして必要であれば、専門家に相談することも選択肢の一つです。

退職金は、人生のご褒美であり、これからを安心して過ごすための土台。

どうかその価値を、しっかり守っていきましょう。

個人年金保険,一括受取りと年金受取り,どっちが得?

個人年金保険は、老後の生活資金を準備するための重要な手段ですが、

受け取り方法や税金の仕組みについて正しく理解しておくことが大切です。

今回は、具体的な契約例をもとに、支払保険料から受け取り方法、

税金の計算までをわかりやすく解説します。

個人年金保険とは?

個人年金保険は、一定期間保険料を支払い、

満期後に年金形式または一括で受け取ることができる保険商品です。

老後の生活資金を計画的に準備する目的で利用されることが多く、

「貯蓄が苦手な人」でもコツコツ積み立てられる点が特徴です。

支払保険料と受取金額の実例

今回紹介する契約例では、65歳から10年間に

わたって年金を受け取る「確定年金」です。

•支払期間: 平成3年11月から令和元年11月まで29年間。

•支払保険料: 年払いで30万3,606円(医療特約分を除く)総額880万4,574円。

•受取金額: 毎年180万円ずつ10年間で総額1,800万円。1800万円÷880万円×100%=204%

この契約は、当時の予定利率が5.5%と非常に高く、

現在の低金利ではこのような条件の商品はほぼ存在しませんので

加入していてよかった例です。

3つの受け取り方法

では、この1800万円を実際に受け取る際の方法についてご説明いたします。

個人年金保険には以下の3つの受け取り方法があります。

それぞれの特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。

1.65歳から10年間にわたって年金形式で受け取る

•毎年180万円ずつ10年間にわたり受け取り、総額は1,800万円。

•計画的に資金を活用できる点がメリット。

•税金は「雑所得」として課税されます。

2.65歳で一括受け取り

•一括して1,488万6,537円を受け取る(将来価値に割引されるため減少)。

•税率が低い「一時所得」として課税されます。

•まとまった資金が必要な場合に適していますが、総額は減少します。

3.70歳から10年間にわたって年金形式で受け取る

•5年間遅らせることで利回りが上乗せされ、毎年225万743円ずつ10年間で総額2,250万7,430円。

•最も高い総額となり、老後資金をより多く確保可能。

•税金は「雑所得」として課税されます。

税金の計算と手取り額

個人年金保険の受け取りには税金がかかり、

その課税方法によって最終的な手取り額が変わります。

雑所得として課税される場合(年金形式)

【65歳から10年間の場合】

必要経費(支払った保険料に対応する部分)は88万457円。

差し引き後の所得金額は91万9,543円。

税引き後の手取り額は約1,661万円。

【70歳から10年間の場合】

必要経費は同じく88万457円。

差し引き後の所得金額は137万286円。

税引き後の手取り額は約2,043万円。

一時所得として課税される場合(一括受け取り)

【65歳で一括の場合】

必要経費として支払った保険料880万4,574円と特別控除50万円を

差し引いた残額を1/2した279万981円が所得金額となります。

税引き後の手取り額は約1,442万円。

どれが一番お得なのか?

手取り額だけを見ると、70歳から10年間年金形式で受け取る方法が最も有利です(約2,043万円)

次いで65歳から10年間(約1,661万円)、最も少ないのは65歳で一括(約1,442万円)となります。

ただし、一括の場合は税率が低く抑えられるため、一度にまとまった資金が必要な場合には適した選択肢です。

住民税非課税世帯への影響

個人年金を毎年受け取ることで所得が増え、

住民税非課税世帯から外れる可能性があります。

非課税世帯には介護費用や医療費負担軽減など多くのメリットがあるため、

一括で受け取った方がトータルで得になる場合もあります。

公的年金との組み合わせ

公的年金を5年間繰り下げて受給すると42%増額され、

生涯支給されます。一方、個人年金では5年間遅らせても増加率は25%です。

そのため、一括で個人年金を先に受け取り、公的年金開始まで生活資金として

活用する方法も検討できます。

まとめ

個人年金保険は老後資産を計画的に準備する優れた手段ですが、

自分自身や家族のライフプランに合わせて最適な選択肢を選ぶことが重要です。

以下を考慮して決定しましょう!

1.手取り額だけでなく、自分や家族の生活設計や必要資金に応じた方法を選ぶ。

2.税制上のメリット・デメリットや住民税非課税世帯への影響を理解する。

3.公的年金とのバランスを考慮し、一括・分割どちらか適した方法を選ぶ。

長期的視点で計画的に活用すれば、大切な老後資産として役立てられるでしょう。

ライフプランに合わせた受け取り方について、専門家への相談も有効です。

長生きリスク対策として「終身年金」を考える

現代は「人生100年時代」と言われるように、昔と比べて長生きする人が増えてきました。

健康寿命も少しずつ延びてはいますが、それ以上に問題になっているのが

「長生きするほどお金が足りなくなる」というリスクです。

やっておくべき老後対策とは?

長生きに伴うお金に関するリスク=長生きリスク対して、

すべての人に共通して言える老後対策が1つあります。

それは―

「終身年金の額を増やすこと」です。

老後資金の備え方はいくつかありますが、その中でも

「終身年金」は、特に長生きリスクに強い仕組みです。

今回は「終身年金」がなぜ重要なのか、そしてどのように準備できるのかを、

初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

なぜ「終身年金」が長生きリスク対策に優れているのか?

生きている限りずっともらえる安心感

終身年金の最大の特徴は、「一生涯、年金が受け取れる」という点です。

何歳まで生きても、毎月決まった金額が自動的に振り込まれるので、

老後の生活費に安定感があります。

例えば、90歳まで生きたとしても、100歳まで生きたとしても、

年金は途切れずに入り続けます。これによって「長生きしすぎたらお金が尽きるかも…」

という心配から解放されます。

日本はすでに世界でトップクラスの長寿大国です。

2023年の日本人の平均寿命は女性が87.14歳、男性が81.09歳です。

不安を解消するために最も有効な手立ては10年から20年といった有期年金

を準備するのではなく、一生もらい続けられる終身年金を準備することが

正解になってきます。

80歳の時に有期年金が切れてしまい今後の年金がもう足りない、

お金が足りないと気付いてもそこから年金を増やすことはほぼ不可能です。

そのため、早めの対策が必要です。

自分の貯金を取り崩すストレスが無い

自分で貯めた老後資金(貯金や退職金など)を毎月使って生活する場合、

資産を減らしていくことに不安を感じやすいものです。

「これであと何年もつだろう…」という心理的ストレスは、

想像以上に大きいものです。

終身年金があれば、「減っていく不安」を抱えることなく、

必要な生活費の一部を年金でまかなえます。これは精神的にも

非常に大きな安心材料になります。

必要な生活費や何歳まで生きるかなどは個人によって異なるため、

このくらい老後資金があれば大丈夫!というような確信はありません。

そのため、長生きリスクの対策は、終身保険の受給額>老後の生活費

という家計を作ることです。

ポイントは生活の基礎を終身年金で賄えるようにして

ストック資産の預貯金などには基本手をつけないことです。

これができると安心した老後が暮らせるということになります。

どれだけの金額の終身年金を用意できるかで生活の支出レベルが

変わるということになってきます。

終身年金はどうやって作るの?5つの選択肢を紹介

終身年金は、公的な制度に頼るだけではなく、自分で準備することも可能です。

ここでは、主な5つの方法を紹介します。

国民年金(基礎年金)

日本に住むすべての人が加入する、いわば「基本の年金」です。

自営業やフリーランスの方は、国民年金に単独で加入しており、

受け取れる年金額は月額6万円前後と、決して十分な額とは言えません。

ただし、国民年金は「終身」で受け取れるため、

基本的な生活を支えるためのベースとして大切です。

2022年4月から繰り下げ受給を75歳まで遅らせることが可能になり、

最大で受給額84%増やすことが可能になりました。

厚生年金

会社員や公務員が加入している年金制度です。給与に応じて保険料が決まり、

それに比例して受け取る年金も増えます。会社が半分負担してくれるため、

コストパフォーマンスが非常に良い制度です。

厚生年金に長く加入していると、老後にもらえる金額が大きくなり、

公的な「終身年金」として頼りになります。

企業年金(確定給付・確定拠出年金など)

一部の企業では、公的年金に上乗せして企業年金を

用意している場合があります。

•確定給付企業年金(DB):将来の受取額があらかじめ決まっており

、企業が運用責任を負います。

•確定拠出年金(DC・企業型DC):自分や会社が積み立て、

運用結果によって受取額が変動します。

退職後に年金形式で受け取れば、実質的な「終身年金」として活用できます。

国民年金基金

自営業やフリーランスなど、厚生年金に加入していない人が

公的年金を補うために加入できる制度です。自分で積み立てた分を、

将来年金として受け取れます。

終身型の受け取りも可能なので、老後のベース年金を増やす手段として非常に有効です。

高配当株の配当金を年金代わりに

少し応用的な方法ですが、安定して配当金を出す「高配当株」に投資することで、

年金のように毎年定期的にお金を受け取ることができます。

例えば、年間3~5%の利回りが期待できる銘柄を一定額保有すれば、

数十万円~百万円単位の「配当収入」が得られます。

ただし、元本割れや配当の減少などのリスクもあるため、リスク管理が重要です。

その他の「個人年金保険」

民間の保険会社が提供している「個人年金保険」は、自分でお金を積み立て、

将来の年金として受け取る商品です。

昔は円の終身年金もありましたが、低金利ではいくら「終身」とはいえ

掛金が高く、またインフレに弱いです。

そのため、変額年金といって中身は投資信託で運用しているものや

ドルで運用しているもの人気のようです。

一時払い終身年金年金

退職金などまとまったお金、新NISAなどへ

なれない投資でお金を溶かす人続出しています。

NISAはあくまでも「投資」運用期間も最低10年~15年は欲しいところです。

NISAは余裕資金なので、退職金をつぎ込むのは無謀です。

退職金の一部へ一時払い終身年金があります。

終身年金なので、生きている限り年金はもらえます。

外貨建てや中身が投資信託といろいろあります。

認知症になって資産凍結しても、年金は支払われる仕組みなので

その辺も安心かもしれません。

終身年金こそ、人生100年時代を生き抜くカギ!

老後の生活に必要な資金は、「何年生きられるか分からない」からこそ、

不安になりがちです。その不安をやわらげる最も効果的な方法が、

「終身年金」をしっかり確保することです。

自分に合った形で「じぶん年金」を準備することが求められます。

上手に組み合わせておくことで、長生きしても安心して暮らせる土台ができます。

人生はまだまだこれから。老後を「不安」ではなく「楽しみ」に変えるために、

今から終身年金の準備を始めましょう。

2025年からの年収の壁はこうなる!

年収の壁とは、ある一定の年収を超えると扶養から外れてしまうというものです。

扶養には、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があります。

日本の税制や社会保険制度には、一定の年収を超えると税金や保険料が発生し、

実質的な手取り収入が減少する「年収の壁」が存在してきました。

この壁は、働き方や家計に大きな影響を与え、多くのパート労働者やその家族が意識せざるを得ないものでした。

103万円の壁とその仕組み

これまで最も一般的に知られていたのが「103万円の壁」です。

これは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額に基づき、

年収103万円以下であれば所得税が発生しないというラインです。

また、住民税については地域差がありますが、おおむね年収100万円前後が非課税となる基準でした。

さらに、配偶者控除や扶養控除もこの「103万円の壁」に関連しており、

配偶者や扶養家族の収入がこのラインを超えない場合、

納税者側である夫(妻)や親の税負担が軽減される仕組みとなっていました。

2025年からの年収の壁

2025年からは、「年収の壁」に関する制度が大幅に見直され、新たな基準が設けられました。

これにより、従来よりも高い年収でも非課税や控除対象となるケースが増えています。

所得税・住民税:課税ラインの引き上げ

所得税:非課税ラインが103万円から160万円に引き上げられました。

これは基礎控除(95万円)と給与所得控除(65万円)の合計額によるものです。

住民税:地域差はあるものの、多くの場合で非課税ラインがおよそ100万円から

およそ110万円に引き上げられました。

この改正により、多くの人々がより多く稼ぐことが可能になりました。

ただし、一部では住民税や社会保険料負担との兼ね合いで手取り額への影響も残っています。

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除や扶養控除についても改正されています。

•配偶者控除満額適用ラインは、所得税で160万円、住民税で165万円へと引き上げられました。

•学生アルバイトなど特定扶養親族(19~22歳)の場合、従来は103万円以下だった適用ラインが150万円まで拡大されました。

•その他の扶養家族(配偶者・特定扶養親族以外)の場合、従来は103万円以下だった適用ラインが123万円まで拡大されました。

これにより、一部では働く意欲を削ぐ要因となっていた「年収の壁」の制限が緩和されています。

| 所得税(5%~) | 住民税(10%) | |

| 本人に課税発生 | 103万円→160万円 | 100万円→110万円 (~103万) ※地域により金額が異なる |

| 課税最低限 | 基礎控除(48万円→95万円)+給与所得控除(55万円→65万円)=160万円 | 45万円+ 給与所得控除(55万円→65万円)=110万円 ※地域により金額が異なる |

| 配偶者控除 (38万円、33万円) | 150万円→160万円 | 150万円→165万円 |

| 19~22歳 (控除額63万円、45万円) | 103万円→150万円 | 103万円→160万円 |

| 他扶養家族 (控除額38万円、33万円) | 103万円→123万円 自営業の場合:合計所得58万円 | 103万円→123万円 自営業の場合:合計所得58万円 |

※区分は一般、都心部で、年収は給与年収のみ配偶者(特別)控除は納税義務者の所得1000万円以下の場合。

働き控え問題と制度改革

このような「壁」は主に短時間労働者に影響を与え、

「働き控え」と呼ばれる現象を引き起こしてきました。

特にパート主婦の場合、103万円を超えると手取りが減少するため、

それ以上働くことを避ける傾向がありました。

こうした問題を解消するため、平成30年には配偶者控除の適用ラインが

150万円まで引き上げられましたが、大きな効果は得られませんでした。

その背景には、所得税や住民税といった税金だけでなく社会保険料負担

という別の壁が存在していることが挙げられます。

社会保険の壁、残る課題

所得税の「103万円の壁」が見直された一方で、

「106万円の壁」や「130万円の壁」といった社会保険に関する

ルールは今回の改正では変更されておらず、多くのパート主婦

にとって依然として大きな負担となっています。

106万円の壁

従業員51人以上の企業で働く場合、年収106万円を超えると

社会保険への加入義務が発生します。

社会保険料として給与のおよそ15%が天引きされるため、

この壁を超えると手取り収入が大幅に減少します。

130万円の壁

従業員50人以下の場合、この壁が重要になります。

130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分で

国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

国民健康保険料や国民年金を合わせると年間25万

~30万円程度の負担増となります。

これら社会保険関連の壁は、所得税や住民税とは異なり負担額も大きいため、多くの場合で働き方に影響を与えています。

これからの働き方、選択肢とは

2025年以降、「年収の壁」を意識した働き方には新たな選択肢が生まれています。

ただし、それぞれメリット・デメリットがありますので、自身や家庭状況に応じた判断が必要です。

壁内で抑える働き方

社会保険の壁を超えない範囲である、年収106万円未満(従業員数51人以上の場合)

または130万円未満(従業員数50人以下の場合)に抑えることで、社会保険料の負担を回避します。

特に短時間労働を希望する場合には有効ですが、大幅な収入増加は見込めません。

稼げるだけ稼ぐ選択

社会保険料負担を受け入れたうえで、大幅な収入増加を目指す方法です。

160万円以上稼ぐ場合には、控除額を超過した金額にかかる所得税率5%や

住民税率10%のみ追加負担となり、それほど大きな影響はありません。

社会保険加入により傷病手当金や障害厚生年金も受給可能となり、将来の年金受給額も増加します。

増える「壁」とその対応策

2025年から導入された新しい制度では、「110万円」「123万円」「150万円」「160万円」

など多様な「年収の壁」が登場しました。一見すると選択肢が広がったようにも見えますが、

多くの場合では依然として社会保険に関するルールへの対応が求められる状況です。

今後は、自身や家庭状況に合わせて最適な働き方を選ぶことが重要です。

また、この改正内容についてさらなる議論や改善が必要であることも明白です。

政府や企業側にも柔軟な対応策を期待したいところです。

CFPになって20年!表彰状をいただきました!

「まさか、こんなことになるなんて…」あなたは、ふと立ち止まり、これまでの人生を振り返るかもしれません。住宅ローン、子どもの教育費、そして迫り来る老後。未来が不透明にもやもやしたとき、心穏やかに過ごすことなど、できません。

そんな時、思い出してほしいのは、あなたには「羅針盤」があるということ。それが、CFP®(認定ファイナンシャルプランナー)という専門家です。私は、CFP®になって気が付けば、20年経過。そして、今回このような表彰状をFP協会からいただきました。

「CFP®って、よく聞くけど、一体何をしてくれるの?」

そう思われた方もいるかもしれません。CFP®は、国際的に認められた、お金のプロフェッショナル。厳しい試験と高い倫理観をクリアした、いわば「お金のコンシェルジュ」です。

CFP®のすごいところ

国際的な信頼: 世界25カ国で認められているので、どこに行っても通用する「お金のプロ」の証明です。

幅広い知識: 金融、不動産、税金、保険など、お金に関するあらゆることを深く理解しています。

厳しい基準: 資格を取るには、難しい試験や経験をクリアし、高い倫理観も求められます。

常に勉強: 資格を取った後も、最新の知識を維持するために、定期的に勉強が必要です。

お客様第一: お客様の利益を最優先に考え、誠実に行動することが求められます。

キャリアアップ: 世界で認められた資格なので、活躍の場が広がります。

難易度の高い資格: 合格率が低く、取得者は高い専門性を持っていることの証明になります。

私は、CFP®として20年、多くの方々の「お金の悩み」に寄り添ってきました。様々な世代の方のご相談をお受けしてきましたが、その中でも、50代は、人生の折り返し地点。これまでの経験を活かし、これからの人生をどうデザインするか、真剣に考える時期です。

「老後2000万円問題」という言葉に、不安を覚えている方もいるかもしれません。でも、数字に振り回される必要はありません。大切なのは、あなただけの「お金の未来図」を描くこと。人と比較しても始まらないです。

例えば、こんなご夫婦がいました。ご主人は、早期退職を考えていましたが、退職後の生活設計に不安を感じていました。奥様は、パートの収入を増やしたいと考えていましたが、どのようにすれば良いか分からずにいました。

まず、取り組むのは、ご夫婦の「理想の未来」をじっくりと話し合うこと。そして、キャッシュフロー分析、資産運用、税金対策など、様々な角度から検討を重ね、お二人だけの「お金の未来図」を作成しました。※よくある間違いがお金を増やすことを目標にすること。マネーゲームの沼にははまっている方も多くいらっしゃいます。とてもストレスがかかり残念です。

話はもどり、数年後、こちらのご夫婦は、理想のセカンドライフを送っています。ご主人は、趣味の時間を楽しみながら、地域活動にも積極的に参加しています。奥様は、パートの収入を増やし、念願だった海外旅行も実現しました。老後に向けてお金を増やさなければならないという目標から、ご自分らしい人生から逆算したマネー計画、枯れない財布づくりをつくったとたん、霧がはれたように、いきいきと暮らしていらっしゃいます。

「まさか、こんなに充実したセカンドライフを送れるなんて…」

ご夫婦の笑顔が、私の何よりの喜びです。

50代は、まだまだ可能性に満ち溢れた時期です。住宅ローンの見直し、教育費の準備、老後資金の形成…やるべきことはたくさんありますが、一つずつクリアしていけば、必ず道は開けます。

私は、皆様の「お金の未来図」を描くお手伝いをしたいと思います。ご自身のお金に対する価値観、リスク許容度、目標、そして夢。それらを丁寧に紡ぎ合わせ、あなただけのライフプラン&マネープランを作成します。

時には、厳しい現実をお伝えすることもあるかもしれません。でも、それは、あなたに「後悔しない人生」を送ってほしいから。私は、ご自身の「お金の伴走者」として、「転ばぬ先の杖」としていつもそばにおります。

「人生100年時代」という言葉は、私たちに、これまでの常識にとらわれず、新しい生き方を模索することを求めています。50代は、まさに、そのための準備期間。65歳~75歳の自分時代を自分らしく生きるために、私と一緒に、あなただけの「お金の未来図」を描きませんか?あなたの人生という航海を、最高の景色にするために、私が全力でサポートしますね(^^♪

公務員対象、続けられる家計簿のコツ

家計簿が続かない理由とその解決法

「家計簿をつけなきゃ」と思いながら、続かないで挫折する方は少なくありません。特に公務員のように安定収入があるものの、大幅な昇給やボーナスの増加が見込みにくい職業では、計画的な家計管理がより重要です。無理なく続けられる家計簿術をご紹介する記事を書きました!

完璧主義を避ける

完璧を求めるあまり、家計簿がストレスとなってしまうことがあります。毎日、細かく記録する必要はありません。

一人暮らし:主な支出カテゴリー(住居費、食費など)に注目し、週ごとに総額を見直すことで、無駄遣いを減らす

夫婦(共働き/子どもなし):夫婦で生活口座を作成し、支出状況を共有することで、予算管理を効果的に行えます。

夫婦(共働き/子どもあり):教育費専用の口座を設け、教育関連の予期せぬ出費に備えることが大切です。

家計簿は単なる記録ではなく、自分の生活をより良くするためのツールです。無理せず、自分に合ったペースで続けることが大切です。家計簿を通じて、自分の生活の本質を見つめ直すきっかけにしてみませんか

気づいたら家計のピンチ?ライフプラン別の見直しポイントを解説!

公務員家庭特有の家計管理に焦点を当てた、興味深いコラムを公務員と書きました。公務員という安定した職業を持つ方々でも見落としがちな家計の落とし穴があります。相談事例を挙げ、たとえば、「ボーナス頼みの家計運営」や「保険の過剰加入」、そして「守り一辺倒の家計管理」など、公務員家庭が直面する共通の問題点など、実際の家庭のケーススタディを交えながら、どのように家計の見直しを行うべきか?今回のコラムが参考になれば幸いです。

「収入の安定性がもたらす“油断”とその結果生じる家計ピンチのリスクとは」(公務員対象コラム)

公務員の皆さん、安定した収入が経済的な安心をもたらす一方で、予期せぬ家計ピンチに陥るリスクが伴うことをご存じでしょうか?今回、私は、公務員特有の“油断”とその家計に及ぼす影響について深掘りしたコラム「収入の安定性がもたらす“油断”とその結果生じる家計ピンチのリスクとは」を書きました。

公務員の雇用は非常に安定しており、解雇や倒産のリスクが低いため、多くの方が安心しています。しかし、この安心感が過信につながり、時に家計を圧迫する事態を引き起こすことも。例えば、住宅ローンの審査が通りやすいことから、無理な借入れを行ってしまうケースや、未来の退職金に頼った過剰な支出が後に大きな負担となる事例が挙げられます。

具体的には、Aさんという公務員夫婦が経験した住宅ローンの返済困難の事例が紹介しています。共働きであったにも関わらず、妻の突然の休職により、家計が急激に赤字に転じ、最終的には家を手放すことになったお話、、、、、実は公務員カップルでなくても、あるあるのお話です。

ですが、公務員特有の金融環境とそのリスクには、特に注意を払いたいですね。公務員であればこそ、落とし穴にはまらないよう、日々の家計習慣を見直し、未来への備えをより堅実に行うことも重要です。

テレビ生出演しました!

昨年末、私はファイナンシャルプランナーとしてテレビ番組に生出演し、今も話題の「103万円の壁」という重要なテーマについて解説しました。特に大学生さんのアルバイト収入が、この103万円の壁はを超える、超えないで、親の扶養を外れ、親の支払う税金が多くなるので、いかがなものか?ということでした。また103万円を超えれば超えるほど税金も増える、働き損では?と多くの主婦にとっても大きな影響を与える問題です。私の役割は、この経済的な壁が具体的に家庭にどのような影響を与えるかを明らかにし、視聴者にその理解を深めてもらうことでした。

テレビ出演はこれが初めてではありませんでしたが、生放送のプレッシャーと、「失言NG」というプレッシャーの中での生出演は、非常に緊張します。カメラが回り始めると、緊張で心臓が高鳴り、言葉を選びながらも、できるだけリラックスして話すよう努めました。(あ~、でもこの時はこういえば、と反省です)

テレビ生放送が終わりますと、知人やお客様から「テレビ見たよ~」とLINEやメールがきて、反響の大きさにびっくり。テレビ出るよ~となんで教えてくれなかったの?と言われましたので、今までのセミナーの動画をまとめたものを作ってもらいました。

気が付けば、いろいろなところでお金の話をさせていただいておりました。この経験は私にとっても大きな学びであり、ファイナンシャルプランナーとしての使命を再確認する機会となりましたね~

今後もこのようなお金の問題に、スポットを当て、一人でも多くの人々が経済的な自立を達成できるよう支援していくことが私の目標でしょうか・・・・。不透明な時代に、一層、強く思うようになりましたが、それが私がこの職業に就いた理由であり、これからも続けていく理由です。(生涯現役ですね(^^♪)

山下FPからのお知らせ

FPとして、おかげさまで24年・・・・いろいろな引き出しが増え、お客様にサポートできることが増えてきまして、「お金の健康診断プログラム」というサポートメニューを作りました。人間も、1年に1回健康診断受けて、病気にり患していないか?健康チエックします。お金も同じで、良いとおもってやっている事が

実は、間違っている、残念~~とという場合があります。それを早く見つけて被害が拡大しないよう、努力が報われるように、「お金の健康診断」を受けてみませんか?ご自身の場合は、思うとおり、すくすくと予定通りふえているか?健康診断をいたします。まずは、60分の無料相談でご自身のお話をお聞かせください。お金の健康診断プログラム、詳しくはこちらです。

神戸新聞取材を受けました!

昨今の人生100年時代において、資産運用の重要性が増しています。50代からでも遅くないというメッセージを伝えるために、最近、その内容について話す機会があり、新聞社さんより取材を受けましたのでそのお話を少しさせていただきます。

このセミナーは、特に50代以上の方々に向けて、資産運用を始めるベストなタイミングと具体的な方法についてお話しました。参加者は真剣なまなざしで、食い入るように話に耳を傾けていました。私のの終了後は、参加者からの質問が絶え間なく寄せられるほどで、いかに皆さんが、老後資金のことで、悩んでおられるのか?よくわかりました。

資産運用を始める最適な時期については多くの議論がありますが、特に50代から始めることの利点を強調したいと思います。この年代から始める最大の利点は、まだ十分な時間があることです。この時間を利用して、リスクを管理しながら効率的に資産を増やしていくことが可能です。50代から??ちょっと遅いんじゃない?と思われるかもしれませんが、資産形成のゴール設定を75歳とすれば、25年もあります。今あるお金をど~んと投資するというのではなく、積立投資がおすすめです。資産運用には様々な方法がありますが、株式、債券、不動産などの投資信託が、スタートしやすいかと思います。自分に合ったリスクを見つけ、無理しないことが重要です。それには、自分自身の金融知識を高めることが不可欠であり、そのためにも教育的なセミナーへの参加が勧められます。

このセミナーでの経験からも明らかなように、多くの方が資産運用に対する意識が高まっています。しかし、ただ意識を高めるだけではなく、具体的な行動に移すことが最も重要です。投資はその人の未来を形作る大切な手段であり、適切な知識と戦略があれば、より豊かな老後を送ることが可能です。

今回のセミナーでの議論と質問は、参加者一人ひとりの生活に直接関わる、非常に実践的なものでした。講師として、皆さまのご質問をダイレクトに聞けて私もとても勉強になりました。これからも、資産運用の普及と教育に努めていく所存です。

不透明な時代ですが、国のせい、世の中のせいにしても始まりません。私たちの各々のライフプランから、どうすべきか?マネープランを立案し実行していかないとあっという間にリタイアメントの年齢になります。50代から始める資産運用に興味を持たれた方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。未来は自分の手で切り開くものです。そして、それが「人生100年時代の新常識」となるでしょう。

一度、お話を聞いてみたいという方は、60分無料相談をお申込みください。ご自身のお話をお伺いしたうえで、マネー計画サポートをご案内いたします。詳しくはこちらをご参照ください。

iDeCo「5年ルール」が「10年ルール」に改正か?

iDeCo「5年ルール」が「10年ルール」に改正される背景と影響

2025年度の税制改正において、iDeCo(個人型確定拠出年金)の「5年ルール」が「10年ルール」へと変更されることが決定しました。この改正は「iDeCo改悪」として広く議論を呼んでいます。

改正の概要

現行の制度では、iDeCoの一時金と退職金を5年以内に受け取る場合に、退職所得控除の適用に制限があり、iDeCoを先に受け取り退職金を5年後に受け取れば、退職所得控除を満額使えました。しかし、この5年という期間が2025年度から10年に延長されることになります。例えば、iDeCoの一時金を60歳で受け取る場合、退職金の優遇措置を最大限に活用するには、70歳まで待つ必要が生じます。

改正の影響を受ける人々

この改正により、iDeCoと退職金を受け取る期間が10年も期間をあけないといけないため、60歳でiDeCoを受け取り、65歳で退職金を受け取る予定の人は、退職所得控除を満額利用できないため税金が増えることになります。

批判の声

SNSを中心に、この改正に対する批判が数多く寄せられています。

「70歳まで働ける職場がどれだけあるのか?」

「税金を徴収するための改悪だ!」

「iDeCoを信じていたのに裏切られた気分だ」

対策の検討

この改正に対応するためには、以下のような方法を検討することが必要です

受取時期の調整

退職金とiDeCoの一時金の受取時期を10年以上ずらすことですが、果たして、60歳でiDeCoを受け取り70歳で退職金を受け取る人はどのぐらい当てはまる人がいるのか?は疑問です。これにより退職所得控除を満額つかえることができなくなりそうです。

受取方法の工夫

一時金で受け取ることで、退職所得控除を使え節税できたのですが、これはあきらめ、一時金ではなく、年金形式で受け取る選択肢があります。税金の節税の観点から考えると、一時金受取の方が良いかもしれませんが、一時金でまとまったお金を受け取れば、ついつい気が大きくなり投資に手を出し失敗する可能もあります。税金の節税メリットよりも年金形式でもらえば、お金を計画的に使え、生活費として使いすぎることはないので、安心感はあるでしょう。

神戸新聞主催:人生100年時代 お金と暮らしかたの新常識

神戸新聞:主催 「人生100時代 お金と暮らし方の新常識」セミナーのお知らせ

11月9日(土曜日)14時~16時

姫路じばさんびる 501会議室(姫路市南駅前町123)にて

参加費は無料

このようなかたを対象としています

50代~の男性・女性。老後をお金の不安なく安心して暮らしたいと前向きにお考えのかた。

こどもに迷惑をかけることなく自分のことは自分で・・・と最後まで自立して生活したいとお考えの方

老後にかかる介護や医療費について漠然と不安を感じている方

新NISAやiDeCoなど資産運用をやった方がいいのか?わからない方

なぜ対象年齢が50代~なのでしょうか?

20代~30代の若い方も「自分らしい人生とは?」「わたしらしい生き方とそのライフプラン」の自分軸をしっかりと持つことは重要なのですが、50代よりも時間がたくさんあります。50代は定年(65歳~70歳)まで10年あるかせいぜい15年で「年金と蓄えた資産の取り崩し生活」が始まるわけです。

人生100年と言われても、そんなに長生きするかな?贅沢しなければなんとかなるかも?最後は家を売却して老人ホームに入居する?独りになったらきっと娘が面倒をみてくれるかも?など、なんとなくの希望的観測でばんやりとお考えの方がいらっしゃいます。

老後は何とかなるかも?というお考えから、何とかする!なんとかできる!老後はワクワクする!となっていただくためには、お金の知識(家計・資産形成)とご自身の生き方・暮らし方の2本立てで、将来について計画していかなくてはいけません。

20代~30代の若い方にも必要なことですが、準備する時間があまりない50代~の方に向けてお話をお届けしたいと思います!

山下講師からひとこと

「老後資金はいくら必要?」「資産形成」「親が自分がもし認知症になったら?」「子供がいない夫婦の老後」「おひとり様の老後」「年金だけで生活できる?」「生活保護」「老後2000万円問題」などのキーワードでインターネットで検索すると際限なく、情報があふれ出て、いったい自分にとって何が正しいのかわからなくなっている方が多いようです。

「自分にあった適切な情報」は誰がどのような方に発信されているのか?情報元に裏付けがあるのか?再現性があるのか?を見極めなくてはいけません。

今回の講演では、60分という限られた時間ですが、トータルにお話いたしますので、ご自身のできていることを確認できたり、今後やるべき、課題発見があると思います。ぜひお気軽にご参加してください

参加申し込みページはこちら

かわいい孫のために後悔することなく、財産を残す方法

皆さまの中には、かわいいお孫さんがいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

昨今、祖父母が孫に使うお金は増加しており、2023年の調査では平均10万8134円との結果でした。おこづかいやお年玉、お祝い金などでお金をそのまま渡すケースが多いようです。そんな中、「孫にも財産を残したい」といった声を耳にすることもあります。今回は、お孫さんへの相続についてご紹介していきます。

祖父母が孫に相続することはできる?

例えば、相続人である息子さんや娘さんが亡くなられている場合は、その子供であるお孫さんが相続権を引き継ぐことになります。このような場合を除いて、基本的にはお孫さんが相続人となることはできません。お孫さんは「法廷相続人」でない・・・このことをしっかり理解しておきましょう。

しかし、以下のような方法をとることでお孫さんに財産を贈与することは可能です。

①遺言書に明記する②孫を養子縁組する③暦年贈与を利用する

これらには注意点もありますので、合わせてご紹介いたします。

遺言書にその旨を明記する

1つ目は、遺言書に明記する方法です。

遺言書に「財産の一部を孫に譲る」と明記しておけば、自分の財産をお孫さんに贈与することが可能です。例えば、「全財産のうち、孫に株式の一部を譲る」というようなイメージです。

遺言書に明記してお孫さんに相続する場合、遺言を介して財産を譲り受けることになるため、生前贈与加算の対象となります。

令和6年の1月1日より、加算される年数が増え「相続発生7年以内に受けた贈与が相続財産に加算」、つまり「贈与者の死亡前7年以内に財産を贈与された相続人がいる場合、贈与された財産を相続財産に含める」と改正されましたので、この機会に是非ご確認ください。

自分と孫を養子縁組にする

2つ目は、自分=祖父母と孫を養子縁組にする方法です。

養子縁組にすることにより、お孫さんは両親と親子関係を保ったまま、自分の相続人にすることが可能となります。

しかし、養子縁組にした場合、当然相続人となりますので、前述した生前贈与加算の対象となります。また、相続税法上、法定相続人に含むことができる養子の人数には制限がありますので、ご注意ください。

暦年贈与

3つ目は、暦年贈与をする方法です。

暦年贈与は生前贈与の一種であり、難しい手続きが必要ありません。お孫さん一人当たり、一年間で110万円以内であれば非課税となります。

暦年贈与は「あげる」側と「もらう」側の意思があって、初めて契約成立となります。例えば、贈与のために貯金をしていても、お孫さんが贈与の事実を知らなかった場合、これは暦年贈与とみなされないため、課税対象となってしまいます。

そうならない為には、贈与した日付、金額、あげた人ともらった人の署名など、必要事項が明記されている契約書を作成しておきましょう。ただし、お孫さんが未成年の場合は、お孫さんとの契約ではなく、ご両親=親権者との契約が必要になります。

また、毎年の贈与が税務署で定期贈与であると判断された場合、110万円以下でも課税対象となってしまいますので注意が必要です。

また生前贈与加算(7年遡りの持ち戻しの対象者は、法定相続人である子供であり、孫やお嫁さんは対象外です。もし死亡する直前に孫や介護でお世話になったお嫁さんに、贈与したとしても、亡くなった場合に、贈与がなかったものとして相続税の計算がされる心配はありませんので、相続税の節税になります。

かわいい孫へ、財産を残そう

いかがでしたでしょうか。

お孫さんに財産を残したいとお考えの方は、今回ご紹介した内容をぜひ参考にされてください。

また、相続の際には他の相続人とのトラブルにならないようにすることも大切です。

事前に何度も話し合うなど、準備と対策が肝心です。

せっかくの愛情のしるしですから、円満に残せることが理想的ですね!

増席、増席、満員御礼のセミナーです

7月21日(日)10時30分~12時 大阪・クレオ大阪子育て館にて開催です

どんどん参加希望が増え、増席、満席のマネーセミナーがいよいよ21日開催となりました!定員50名をはるかに超えた参加人数です。

今回のお金のテーマ、いかに皆様の関心が高いか?よくわかりますね~様々な年代の方が参加されますが、どの方にも、お役に立つ、参加してよかった!と思っていただけるように全力でお話いたします(^^♪

また、セミナー終了後に、ご報告をさせていただきます!

神戸新聞NEXTに取材記事が掲載されました!

神戸新聞NEXTにて、取材を受けました。

退職金の受け取り方についてです。くわしくはこちら

退職金は、長年にわたり勤め上げた企業から感謝の意を込めて支払われる一時金です。この退職金は日本の税制の中で一番税金が低くなっています。勤続年数が長ければ長いほど控除が増え、納める税金も少なくなります。22歳から65歳まで45年勤めた場合の方ですと、退職金の控除金額は、800万円+(43-20)×70万円=2410万円、資本金5億円以上かつ従業員1000人以上の大卒の退職金の平均が2230万円ですので、仮に、2230万円退職金を受け取っても、税金は0円です。ありがたいですよね?時々この会社員優遇の退職金制度が、廃止になるかも?と言われていますが、私は、そうならないと思っています。

住宅ローン借り換えを考える!

住宅ローンの借り換え、悩んでしまいますよね。

「住宅ローンの借り換えは必要?」「マイナス金利解除の影響は?」など、様々な不安があるかと思います。今回は、なぜ住宅ローンの借り換えが必要なのかについて考えていきたいと思います。

変動金利について

まず、住宅ローンの金利には「変動金利」「当初固定期間選択型」「全期間固定金利型」の3種類があります。今回はこの中から「変動金利」についてご紹介していきたいと思います。

変動金利とは、住宅ローンにかかる金利=適応金利が変動するタイプのことです。

この適応金利は、「基準金利-引き下げ幅=適応金利」という計算によって決められています。

例えば、基準金利が2.475%、引き下げ幅が2.0%とすると、適応金利は2.475-2.0=0.475%となります。ここで覚えておかなければならないことは、引き下げ幅は審査時に決定し、完済までの35年間は変わらないということで、0.475%が35年続くということではありません。

つまり、変動金利を借りた後、自分の金利が上がるのか下がるのかは「基準金利」次第ということになります。日本は、長期間、ずっと金利のない時代の中で、銀行の引き下げ幅がどんどん下がり、ここ最近の変動金利の適応金利は、どの固定金利よりも最も低くなっています。

現在の変動金利は下がっているの?

よく「現在の変動金利は下がっている」という声をお聞きしますが、変動金利が下がっているのではなく

銀行は変動金利が下がらないように、基準金利は変えずに「引き下げ幅を拡大」していったのです。

例えば、2010年に変動金利を借りた方の基準金利を2.475%、引き下げ幅を1.0%とします。先程の計算式にこれを当てはめると、適応金利=2.475-1.0=1.475%となります。そして、前述したように引き下げ幅は完済までの35年間は変わらないため、基準金利が変わらない限りこのままの適応金利になります。

次に、別の方が2020年に借りたとします。

年々引き下げ幅が拡大していることにより、基準金利は2.475%と変わりませんが、引き下げ幅が2.0%になっているとします。これを先程の計算式にこれを当てはめると、適応金利は2.475-2.0=0.475%となり、基準金利は変わらないのに適応金利が下がることが分かります。

低金利時代が続き、日銀は世の中のお金が出回るようにマイナス金利政策を継続してきました。銀行としては、日銀にお金を預けておくとマイナスになりますので、それぐらいなら、低い金利でも住宅ローン利用者に「基準金利の引き下げ幅を大きく引き下げた変動金利」として貸す・・・・この動きが銀行間での住宅ローン利用者の奪い合いとなり、熾烈な競争の結果、変動金利の引き下げ幅の拡大・・・となりどんどん変動金利の適応金利が低くくなりました。

住宅ローンの借り換えはなるべく早めに

「マイナス金利解除で金利が上がるなら、住宅ローンの借り換えはしないほうがいいのではないか…」と迷われている方もいるかと思います。しかし、この考え方は注意が必要かもしれません。

前述したように、同じ基準金利でも引き下げ幅の値によって、適応金利は良い方向にも悪い方向にも大きく変わってしまいます。仮に、基準金利が2.475%が2%上昇し4.475%となれば、引き下げ幅2.0%の場合は2.475%になります。適応金利0.475%から2.475%となり返済金額は増加します。今後、変動金利は何年たっても2%上昇するのみと決まっていれば我慢できるかもしれませんが、わからないから「変動金利」

もしも金利が上昇したら?

将来金利上昇した場合の返済増加の対応について、住宅金融支援機構 国際・調査部2023年10月住宅ローン利用者・アンケート調査では、「返済目処や資金余力があるので返済を継続する」と考えている人が3割、「繰り上げ返済(全部または一部)する」が約4割、約1割が「借り換えをする」、2割が「見当がつかなない。わからない」と回答しています。

資金余力があるから住宅ローンの返済が増えても大丈夫な方、返済金額が増えたら、「繰り上げ返済したらいいい」という方は一見大丈夫そうですが、返済金額が増えた場合、手持ち金のお金で繰り上げ返済した場合の影響について、甘く見ている可能性がある!とご指摘したいです。

返済金額3500万円、35年、変動金利0.475%が5年経過後に2.475%となれが、返済金額は9万円から12万円へ毎月3万円弱増えます。さらに5年後4.475%になれば、14.8万円となり、ローン返済スタート時から5.8万円、6万弱増えることになります。

住宅ローン返済が、3万円~増えてしまった場合の実際

最近は生命保険のバリエーションも増えドル建ての生命保険に加入している方も多いと思います。ここ数年で為替が1ドル120円→160円へ円安になりました。1ドル160円になったものの、その後円高に戻る・・・というストーリーに裏付けはなく、さらに円安にすすむのか?どうなるのかわからず、保険料が高くなってしまったので、保険を解約される方がいらっしゃいます。

円安になれば、確かに円建ての保険料は増えますが、ドルの解約金や保険金も増えますので、損しているか?といえばそうとは言えないでしょう。ですが、毎月の家計の支出が増えていく事は嫌なものですから、何のために、なぜ?ドル建て保険に加入したか?円安対策の資産分散が理解できていない方は、支払い保険料が高くなり、家計が圧迫するから・・・と、あっさりやめてしまいます。

もしも住宅ローンの返済金額が、保険のように、増えてしまったらどうでしょうか?

実際にそうなったしまった場合、「ふえたまま、返済する」というのはかなり無理があると思います。金利上昇が続き、これからも増えているかもしれないので、「もうこれ以上、上がらないで!」とお祈りするのでしょうか?ドル建ての保険と違って住宅ローンは「借金」ですので、「仕方がないな~」とこのまま返済を続けるのではなく、「繰り上げ返済」を駆使してローンを減らそうとするに違いないです。繰り上げ返済の資金がある方は良いのですが、子供の教育費や将来の老後資金のために資産運用をしている場合は、繰り上げ返済をするのは難しいでしょう。

そのような方は、日銀がマイナス金利政策をやめ、金利のある世界にもどすという決定をした以上、近いうちに住宅ローン金利が上がってしまうと想定し、可能な限り金利上昇のリスクを排除した固定金利タイプに借り換えすることを検討するべきだと思います。

住宅ローンの借り換えを上手く活用しよう

いかがでしたでしょうか。

借り換えをすることは、今後の金利上昇を排除することで、他のライフイベントのための資金(教育費・老後資金など)の準備に悪影響を与えることがなくなり、心穏やかに安心して日々の生活が送れます。

住宅ローンの固定金利は、10年固定金利で1.5%前後、20年~35年固定金利ですと1.8%です。金利の変動リスクを排除する住宅ローンの借り換えを上手く活用してみてはいかがでしょうか。